794年・・・鳴くよウグイス平安京

710年・・・なんときれいな平城京

ここまでは、多くの方が知っている年代のごろ合わせ。

しかし、こんなのもあります。

【694年・・・向くよそちらに藤原京】

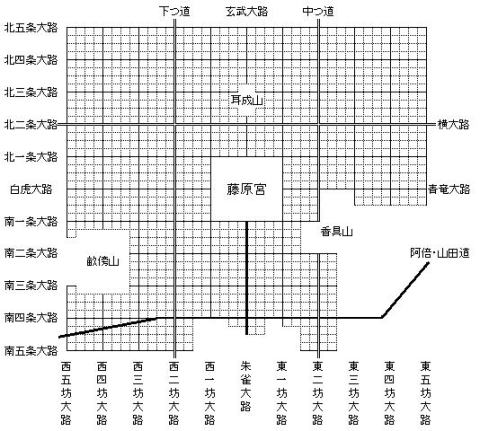

藤原京は、遷都されたのが694年で、

日本最初の本格的な条坊制(じょうぼうせい)を布いた本格的な都城です。

この藤原京は、持統天皇によって建設され、

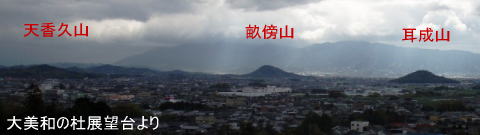

北に耳成山、西に畝傍山、東に天香具山という大和三山に囲まれています。

しかし、、、あまり知られていないのですが、、、

実は、この藤原京の周囲には、陰陽道的にとんでもない仕掛けが施されていたりします。

それを目の当たりにすれば、、、

日本と言う国家の"知られざる実像"が、分かるかも・・・しれません。

また、今回の記事は、今後の日本の将来を解く上での布石の記事の一つです。

これについては、またおいおい話しますが、

陰陽道的な仕掛けは、この藤原京にのみ仕掛けられているとは限らないからです。

本日は、『藤原京に隠された図形』についてです^^;

耳成山(みみなしやま)の周囲に隠された、人体パーツ

奈良県橿原市にある標高は139.6メートルの小高い山。

それが、藤原京の中心にそびえる"耳成山"です。

▼耳成山

耳が成ると書くのに、なぜか、読みが"みみなし山"という、何かおかしな山です。

この名前の由来としては、そのほぼ円錐形の余分なところがない(耳がない)ことから、

この耳無し山という名前が付けられたそうです。

しかし、、、

「Wikipediaの耳成山」の項目を見ると、面白い事が書いています。

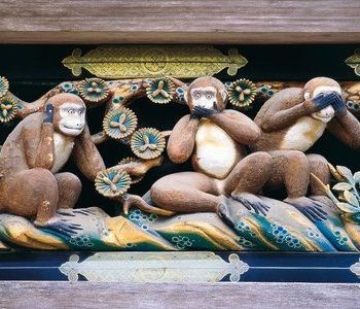

耳成山の麓にはかつて「口無しの井戸」、「目隠し川」があったとされる。

うん???

耳無し山の麓には、口無しがあるだけでなく、目隠し川まである???

まるで、これは、、

、

『見ざる・言わざる・聞かざる』、、、のようではないですか。

古代の飛鳥の民は、一体何を考えて、こうした地名を名付けたのでしょうか?

実は、こういう事を、探っていくと、

耳成山の位置関係に、ある特徴的なモノが見えてきます。

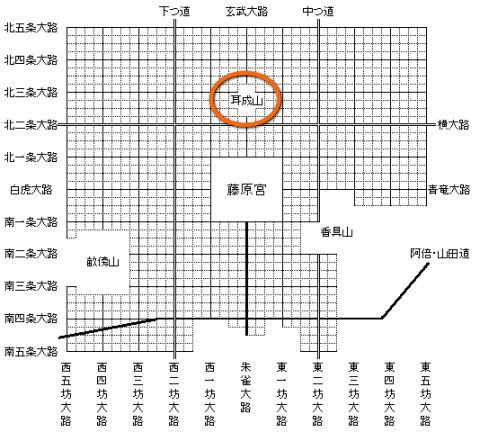

先ほどの藤原京の中での耳成山の位置をよくご覧下さい。

実は、ご覧のように、藤原京の中心部で、一番真北の位置にこの耳成山が存在します。

そして、耳成り山周囲にある、口や目に関する地名・・・

こう言うところから推測すると、、、

もしかすると、古代人は、藤原京を、人体と同じに見立てていたのではないか?

こういう推測が出来る訳です。

耳成山が、耳に該当し、「口無しの井戸」、「目隠し川」が周囲にあると言う事は、、、

耳成山が、頭部だと言う事は、まず間違いないでしょう。

では、その他の手や足、胴体などは、あるのでしょうか?

率直に答えを、言ってしまいますと、、、実は、あるんです。

しかも、藤原京の遷都後からしばらくした後、、、

平城京の建造が為された後の時代になって、手や足や胴体が作られています。

なんだかおかしいですよね。

考えて見れば、藤原京に遷都されたのが694年で、

平城京遷都が710年ですので、その間が、わずか16年です。

わずか16年で都を移動すると言うのは、なんだかおかしい気がします。

いったい、当時何が起こっていたのでしょうか?

そして、藤原京に隠された人体と何か関係あるのでしょうか?

それを解くためには、当時の権力者の思惑を読み説かねばなりません。。。

石上麻呂(いそのかみのまろ)と藤原不比等の勢力争い

実は、この694年の藤原京の遷都から、710年の平城京遷都の背景には、

当時の時の権力者であった、二人の確執があります。

一人は、石上麻呂(いそのかみのまろ)です。

▼石上麻呂(いそのかみのまろ)(640~717年)

彼は、石上という氏姓ではありますが、

元々は物部氏の一族で、物部宇麻呂の子です。

もう一人は、藤原不比等(ふじわらのふひと)です。

▼藤原不比等(ふじわらのふひと)(659~720年)

実は、この藤原京遷都と平城京の遷都の間が16年と短いのには、

彼らの権力闘争が背景にあり、遷都が政治目的に利用されているのです。

どういう事か、詳しく説明します。

元々、石上氏は、物部氏を祖先とする、日本古来から続いている権力者の系統でした。

石上麻呂(いそのかみのまろ)は、この物部氏一族の首領ですが、

一時期は、672年の壬申の乱で敗北した「大友皇子」側についたことで、

一旦は、権力の座から、退く事になります。

【上記画像は壬申の乱より】

しかし、壬申の乱で勝利した「大海人皇子(後の天武天皇)」が、乱の終了後、

なぜか、敗者であった石上麻呂を重用することになるのです。

その理由は、未だ明確には分かっていませんが、、、

ここに何らかの意図があったのは事実だと思います。

Wikipediaには、、、

【天武天皇に起用された理由は、最後まで従った忠誠を評価されたため】

・・・と書かれていますが、そんな甘っちょろい理由で、重用される事はまずあり得ません。

まぁ、上記の件は、管理人も詳しくは分からないので推測になりますが、、、

恐らく、当時勢力を誇った物部氏一族に、全面敵対する事態は避けたいという、

大海人皇子の政治的な思惑が働いたのではなかろうか?と思います。

ともかく、この壬申の乱の後、石上麻呂は、とんとん拍子で出世していきます。

- 天武天皇(673年3月20日-686年10月1日)の時代には、朝臣の姓を与えられ、

- 持統天皇(690年2月14日-697年8月22日)の時代には、天皇の即位式にも携わり、

- 文武天皇(697年8月22日-707年7月18日)の時代には、右大臣にまで任命されます。

この右大臣に昇った704年頃が、石上麻呂の最も華々しい時代だったのかもしれません。

一方、その頃に、メキメキ頭角を現してきた人物がいました。

もう一人の権力者であった、藤原不比等です。

彼は、石上麻呂が武骨者だったのに対し、

徹底的な合理化政策で、天皇の庇護を受け、急激にのし上がっていきます。

そして、和銅元年(708年)1月11日、、、

ついに地位の面でも、2人が同列になってしまいました。

この時、石上朝臣麻呂は藤原不比等とともに、同じ正二位に叙せられています。

しかし、同列と言っても、勢いの面では、藤原不比等の方が勝っています。

したがって、この頃、政治の実権は、既に藤原不比等に移っていたと思われます。

そんな時に、落ち目の石上氏を徹底的に叩き潰すための政策として、打ち出されたのが、

何を隠そう、、、【710年・・・平城京の遷都】という、一大事件だったのです。

なので、単なる、都替え、、、という視点で見てはいけない訳ですね^^;

藤原不比等としては、旧来の物部氏勢力が根付いていた藤原京よりも、

新しい土地に都を移した方が、権力の実権をより確実に出来ます。

だからこそ、わざわざ、16年間という短い間に、平城京に移っているのです。

これが、藤原京と平城京の遷都の間隔が、極端に短い理由です。

廃都に留まった石上麻呂・・・そして、藤原氏に施された呪い

平城京に遷都をした後の、石上麻呂はどうなったのでしょうか?

藤原不比等の主導による平城京の遷都に、

石上麻呂が乗り気ではなかった事は明白です。

和銅3年(710年)3月10日、都が平城京に遷ったとき、

石上麻呂は、旧都の留守役を務めています。

つまり、廃都にされた藤原京で一人遺る・・・という決断を彼は下しているのです。

天皇やその皇室の一族は、新しい都に移る中、

彼は、寂れ廃れた藤原京で、いったい何を思っていたのでしょうか?

政敵であった「藤原不比等、憎し!」という想いが、少なからずあった事は確かです。

なぜなら、この政権交代は、物部氏一族の存亡もかかっていた訳ですから。。。

石上麻呂は、物部氏の代表です。

その彼が追いやられたと言う事は、物部氏一族の衰亡を意味するのです。

そして、そういった想いは、やがて、物部氏復権のため、、、

廃都藤原京を使った、壮大な呪術機構が施されていくことになるのです。

春日神社とオリオン座のネットワーク

実は、この耳成山周辺には、多数の春日神社が存在します。

ぱっとGoogleMapで春日神社で検索して見ると、

下記のように、わんさか出てきます(汗

なぜ、このように耳成山周辺には"春日神社"が多く存在するのでしょうか?

とても、不思議です。

また、この春日神社は不思議な構造になっています。

通常神社は、南向き、もしくは、東向きに本殿が建てられているのが普通です。

ところが・・・奈良の春日神社に関しては、拝殿の向きがバラバラなのです。

しかも、春日神社を良く見ると、それぞれの神社の拝殿方向の先には、

もう一つ別の春日神社があるなど、ネットワークを形成しているように見えるのです。

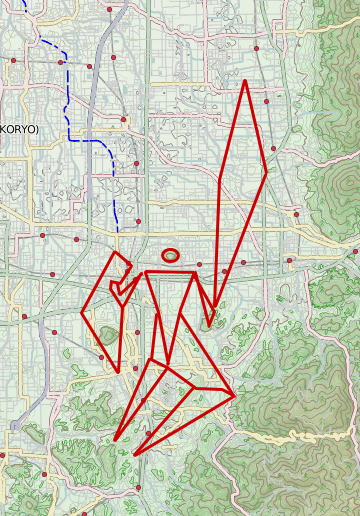

こうした考えを元に、それぞれの春日神社をラインで結ぶとどうなるでしょうか???

実は、こうなるんです。

※地図上には、新しく出来たものや他の春日神社も混在しているようなので、

上記が完全には、正しい作図でない可能性もあることをお断りしておきます

いかがでしょうか。

剣と楯を持った、一人の人間に見えませんか。

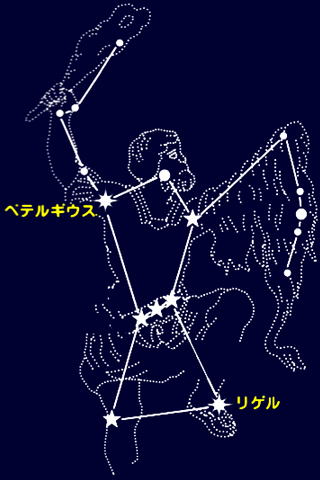

そして、これは、まさに冬の大星座、「オリオン座」のように見えませんか?

なぜ、奈良と言う時代に置いて、ギリシャ神話のオリオン座が出てくるのでしょうか?

非常に、解せない部分です。

しかし、良く見ると、、、

オリオン座と藤原京の人型を見ると、盾と剣(こん棒)の持ち方が逆のように見えます。

これはいったいどういう事か?

実は、これについては、地名で、その謎解きが出来ます。

最初に、管理人はこう紹介しました。

【耳無し山の麓には、口無しがあるだけでなく、目隠し川まである】

耳が無い、口が無い、目隠しをしている、、、

つまり、この地名をもってして藤原京の人型は、逆向きである・・・

と言う事を、暗に示している訳です。

つまり、藤原京の人型は、うつ伏せの状態の絵な訳です。

だからこそ、オリオン座の星座とはまるっきり逆の構造になっている訳ですね^^;

・・・しかし、なぜ、石上麻呂は、わざわざ、こんな地上絵を描いたのでしょうか?

それに、なぜ人型をうつ伏せにして書いているのでしょうか?

藤原氏との政争に負けて復権を期した、石上麻呂は、

単なる、お遊びで、この人型構造を作った訳ではありません。

そこには、壮大な企みがあり、、、

この構造こそが、藤原氏を追い落とすための壮大な呪術機構になっていたのです!

いったいこの地上絵が表す呪術とは、どんなものだったのか?

そして、この地上絵が施された結果、日本の歴史はどう変わったのか?

実は、これを解き明かすと、

奈良時代における、裏歴史の一幕が、解けてしまうのです^^

そして、この事を理解すれば、、、

"現代"にまで通用する、陰陽道の呪術的側面を知る事になるでしょう。。。

↓例えばコレ。。。

もし、単なる電波塔ではなく、日本を潰すための、

壮大な呪術機構の一部だとしたら、あなたはどうしますか?

世の中には、一般市民に知られずに行われていることがあります。

管理人は、単なる過去の謎解きのためだけに、この記事を書いている訳ではありません^^;

今書いている事は、この先の大事な謎解きのための布石、、、です。

まだまだ、話さないといけない事が山ほどあります。

次回は、「藤原京に隠された謎②」として、

藤原京に施された呪術機構の仕組みと、その結果などについてお話します。