ポール・ワンダリング(地殻移動)...2011年1月7日

これまで当サイトではポール・シフトに関して、2年前に「ポール・シフト(地軸移動)」と「ポール・シフト(その2)」の2つの記事を書いてきました。

発端はドランヴァロ・メルキゼデクさんが2年前に日本で行なったイブニング・セミナーで、ポール・シフトが起きると言ったことです。 私はそのイブニング・セミナーに参加していませんでしたが、知人からこの話を聞き、仰天してネットの情報を調べてみました。 最初の記事は、そこで得たネットの情報を基に書いたものです。

興味深いことに、地震や火山の噴火などの天変地異の予言はたくさんありますが、ポール・シフトが起きると言っている人は、(私が知る限り)ドランヴァロ・メルキゼデクさんだけです(あと故エドガー・ケイシーがそうです)。 神秘家ゲリー・ボーネルさんは、わざわざポール・シフトは起きないとまで言っています。

しかし私には、ドランヴァロさんほどの人物が、そんないい加減なことを言うはずがないという思いがあります。 そこで以前取り上げた話題ではありますが、再度ポール・シフトについて書きたいと思います。

ドランヴァロさんがポール・シフトに関して語ったことが活字になっているものとして、2009年1月号の『anemone(アネモネ)』と、『StarPeople』(Vol.27)があります。 これらの雑誌から、ドランヴァロさんの語るポール・シフトを簡単に紹介したいと思います。

まずマヤの予言として当初広まったものは、本当のマヤの予言ではなかったといいます。

よく言われている2012年12月21日にマヤ暦が終わるというのは、間違いだそうです。

マヤ人は文書の形で予言を残しておらず、口承で伝えてきたといいます。

低地に住むマヤ人の末裔には、そうしたものが不完全な形で伝わっていたのですが、ホゼ・アグエイアス氏がそれを基に2012年12月21日を計算し、それが世界に広まってしまったそうです(マヤ暦に関する秘密の情報を持っているのは、グァテマラの高地に住むマヤ人だけだそうです。 実際のマヤ暦の終焉はこの日から2ヶ月後だといいます)。

イブニング・レクチャーの情報によると、マヤ族というのはアトランティスから来た種族だそうです。 そして13個のドクロの形をした水晶に、人類の歴史に関する予言の情報を入れたそうですが、それがすべてマヤ人の処に戻ってきたんだそうです(ドランヴァロさんがポール・シフトについて語っているのは、この水晶ドクロからの情報からかもしれません)。

200年前からのマヤの予言に、

「『時間の終焉』の始まりの兆候として青い星が現れ、その終わりにを示す兆候として赤い星が現れる」

とあるといいます。

2007年10月24日に、ホームズ彗星が大バースト(大増光)し、太陽よりも大きい青い光の球体が現れたのが、予言の青い星の兆候だったといいます。 『時間の終焉』は7〜8年続くとのことで、その終わりに赤い彗星が現れるだろうとのことです。 そしてこの時期に大きな災害が起こるとして、それがポール・シフトだというわけです。 ドン・アレハンドロ・オクスラというマヤの長老は、2010年〜2012年5月頃にポール・シフトが起きるかもしれないと語っているそうです。

大陸が移動するというアルフレッド・ウェグナーの大陸移動説を裏付ける根拠として現在広く認知されているのが、プレートテクトロニクス理論です。 地殻の下のマントルが対流しており、そのマントルは比較的堅い上層部のマントルと、もろくて柔らかい下層部のマントルでできている。 地殻と堅い上層部マントルをあわせて岩石圏と呼ばれ、流動体の下層部マントル(岩流圏)の流れに乗って、その上の岩石圏が徐々に移動するというものです。 ただそのスピードは1年に30cmほどで、1キロ動くのに3千年という長い期間が必要となります。

しかしこうしたプレートテクトロニクス理論では全く説明のつかない事実が判明しています。

『謎多き惑星地球(下)』(浅川嘉富著、徳間書店)から抜粋します。

・・・<『謎多き惑星地球(下)』、p159〜p160から抜粋開始>・・・

そこで、ハプグッドは世界中に残された火山岩の「古地磁気」が示す方位を調べ、過去8万年の間に極地方になった大陸は、少なくとも3回大きく移動していることを突き止めた。 最初、北極があったのは、現在のカナダのユーコン川が流れる一帯である。 その後、東に移動し、グリーンランド海上のおよそ北緯73度、東経10度の地点へと移動。 再び西に転じて、5万年前にはハドソン湾内の北緯60度、西経83度の地点が、北極となっている。 そこに1万8千年前から1万7千年前頃まで留まった後、1年間に約300メートルのペースでカナダの北の北極圏に向かって移動を始め、現在の北極点に達している。

この一連の動きが終了したのは、およそ1万2千年前(紀元前1万年)である。 またそれぞれの移動幅、緯度で30度、距離にして3600キロメートルに及んでおり、それは赤道と北極の3分の1に相当する。

・・・<抜粋終了>・・・

|

火山の噴火のよって地上に出た溶岩は、すぐに冷えて火山岩となります。 そのときにできる火山岩には、地球磁気の痕跡(その時代の地磁気の方向)が残ります。 それをハプグッドは丹念に調べてみたわけです。

すると北極の位置が1年間の300メートルというペースで移動している事実をつきとめました。

これは1年間に30cmしか移動しないプレートテクトロニクス理論では、説明できません。

そこでチャールド・ハプグッドは、この事実を説明するものとして新たに地殻移動説を唱えたのです。

プレートテクトロニクス理論は、マントル上部と地殻がマントル下部の対流に伴い、少しづつ動くというものです。 ハプグッドは、このマントル対流に関係なく、地殻そのものが大きく動くと主張しました。

これは地球の軸が動くポールシフトとは違う現象で、地殻のみが動くという意味で、これを地殻移動理論(ポール・ワンダリング)といいます。

このハプグッドの地殻移動理論が発表された当時は、アインシュタインなどの著名な科学者が興味を示し、検討に値すると賛辞を贈ったそうです。 しかしアカデミズム全体の反応は冷ややかだったそうです。 それが最近はアカデミズムでも、この地殻移動理論を容認する学者が増えてきたといいます。 それは古地磁気以外でも、その証拠と思われる事実が発見されてきたからです。 その一つがアフリカのサハラ砂漠で発見された氷床跡です。

南極では厚さ2000メートルもの氷床の重さによってその下の大陸は数百メートルも沈み込みます。 その規模は、氷河とは全く違ったもので、極地域にしかみられないものです。 それがアフリカのサハラ砂漠で発見されたのですが、さらにインドでも見つかったといいます。

このように極の位置は短時間に、急速に移動してきたという証拠が発見されていますが、ドランヴァロさんの主張はさらに驚くべきものです。

ドランヴァロさんは、マントルの下に岩石層があり、これを地球の磁場が支えているといいます。

その地球磁場がゼロになってしまうとその岩石層が結晶体が液状化してしまうそうです。

そしてその上に乗っているマントルが地殻ごと、ぐるりと回転してしまうんだそうです。

1万3千年前のアトランティス大陸が海に沈んだのは、このポール・ワンダリングが起こったためだといいます。

そしてその時間は、なんとたったの20時間だったといいます!

極の大規模な移動が、きわめて短時間に起きたと思われる証拠があります。

よく言われるマンモスの冷凍ですが、浅川さんの本にその様子が詳細に書かれているので、抜粋します。 ちょっと長い引用になりますが、とても判り易くまとまっています。

・・・<『謎多き惑星地球(下)』、p140〜p147から抜粋開始>・・・

■マンモスの氷漬けと「シベリア温帯説」

シベリアとアラスカを襲った急激な寒冷化現象を語るには、当時その地に生息していたマンモスの絶滅の状況を調べてみるのが手っ取り早い。

広大なユーラシア大陸の北の果て、北部シベリアの凍てつく平原で、厚い体毛に覆われた新生代の巨大哺乳類・マンモスの冷凍遺体が最初に発見されたのは、1692年のことである。 その後もシベリアやアラスカ北部の永久凍土の下から、多数の氷漬け遺体が発見されている。

なかでも有名なのが、ほぼ原形のまま発見された次の二頭だ。 一頭は、1900年にベレゾフカで発見された「ベレゾフカ・マンモス」で、他の一頭は1977年に運転手ディマによって発見された「ディマ・マンモス」である。

マンモスが寒冷地に住む動物だと信じていた学者たちは、冷凍死体が極寒の地で発見されたと聞かされても、さして驚きはしなかったようだ。 しかし、その後の研究で、マンモスが決して寒冷地に生息する生物でないことが明らかになるにつれ、その発見は衝撃的なものとして、脚光を浴びる。

我々は、子供の頃から厳寒の猛吹雪の中を、威風堂々と群をなして歩くマンモスの姿を、図鑑や絵本の中で目にしている。 全身が太く長い体毛で覆われている外観から受ける印象は、まさに極寒の地に生きる生物そのものだ。 それゆえ一般の人々は、マンモスは寒冷地に生きる象の一種と思っていたし、ほとんどの動物学者までもが、そう考えていた。

しかし、見た目の印象とは違って、マンモスは氷点下を下回る寒冷地では生きられない体の構造をしていることが、冷凍死体の研究から明らかになったのである。

多くの動物には、「皮脂腺(ひしせん)」と呼ばれる半流動体の脂肪性物質を出す腺がある。 寒冷地では、これがないと冷気が皮膚の水分を奪い、細胞が瞬く間に脱水症状を起こして、死に至ると言われている。

つまり、寒冷地で生きる動物にとっては、「皮脂腺」はなくてはならない体の組織なのである。

冷凍されたマンモスの皮下組織を調べたところ、そこには、この「皮脂腺」が見当たらなかった。

つまり、マンモスはもともと寒帯性の生き物ではないということだ。

マンモスを極寒の地に棲む動物と信じていた学者たちは、その毛深い外観に長い間だまされてきたのである。

考えてみれば、体毛の長い動物ならオランウータン、ナマケモノ、アンゴラウサギからペルシャネコに至るまで、さまざまな動物が温帯から熱帯にかけて生息しているわけで、体毛が長いという外観だけから寒帯性の生き物と判断したのは愚かなことであった。

凍てつく寒さから身を守るためのものと思われていた10センチメートルほどもあるマンモスの皮下脂肪は、耐寒用の組織というより、むしろ当時の北シベリアに、餌となる植物が十分にあったことの証と見るべきだったのである。

またマンモス温帯性動物説を裏付けるものも、冷凍遺体の胃や食道、口内から発見されている。

体内のこれらの器官の中に残され未消化の食べ物の中に、細かいスゲ科の植物やイネ科の植物、さらに柔らかいキンポウゲなどの温帯性植物が含まれていたのである。

イネやスゲが温帯性の植物であることはよく知られている。 キンポウゲもまた、摂氏4度以上の気候でないと、絶対に生育しない植物で、日照時間が長く、さらに晴れや雨の日が交互に繰り返すことが、生育の絶対条件である。

このことは、数十万頭のマンモスが生息していたシベリア北部は、温帯性気候に属し、彼らに突然の死と冷凍化が起きる直前までは、たくさんの温帯性植物が繁茂していたことを示している。

つまり、一年のうちほんの数ヶ月の間、蘇類(せんるい)と菌類が生えるだけの不毛の地である現在のシベリアは、驚くことに、ある時代までは穏やかで温暖な地であったということである。

現に、マンモスが発見されたのと同じ黒泥土(マック)から、虎、ライオン、ピューマ、野牛、オオカミなどの動物の骨や、サーベルタイガー、マストドンなどの絶滅動物の骨が大量に出土しているが、これらもみな温帯性気候に生息する動物である。

また、マンモスの牙や骨が最も多く発見されているニュー・シベリア諸島が、当時は温暖な気候であったという点について、生物学者のアイヴァン・サンダーソンは、次のように述べている。

ニュー・シベリア諸島には、あらゆる種類の樹木が生えていた。 スモモと同じ仲間の木もあり、実も葉もついていた。 発見者であるバロン・トールによると、その実は熟していたということである。 そして、木の根も氷結土の中で原形を保っていたそうである。 しかし現在では、ニュー・シベリア諸島から2000マイル(約3200キロメート)以内の地域に、そのような闊葉樹は全く育たない。 したがって、当時の気候は現在とは大幅に異なっていたにちがいない。

それに、当時の地面が石のように固い氷結土であったとすれば、木は埋まることはできなかったであろうし、

あるいはそれらの木がもっと暖かい地方から流れついたものだとしたら、

葉はとれてしまっていただろう。 それらの木は、その地に生えて育ったものにちがいない。 そして気候は、ただ暖かいだけではなく、葉を茂らせ、実をつけることができるほど夏が長かったということになる。

したがって現在の北極地方は、当時はオレゴン州ほどの気候であったか、あるいはその地域がもっと別の位置にあったかのどちらかである。

地球物理学者が、北緯72度の地点が暖かかったからといって、地球全体の温度が高かったと言うわけではない。 そんなことになったら、熱帯地方は煮えたぎってしまう!

このように検討を進めてくると、最終的に、地球全体の地殻が動いたか、あるいはその一部が移動したという考え方が有力になってくる。

■温暖な地シベリアは一瞬にして極寒の地となった!

さらに学者を混乱に陥れたのは、発見されたマンモスの遺体のうちの数頭は、立ったままの状態で冷凍されていて、それらのマンモスの胃や口の中から消化途中の大量の食物が見つかったことである。 この事実は、シベリアの地に生息していたマンモスに訪れた死が、極めて急激なものであったこと、死後冷凍が短時間のうちに起きたことを物語っていた。

そうでなければ、遺体は横たわった状態で発見されたはずだし、胃や口内の食物も腐敗して、原形を留めていることなどありえない。

さらに・マンモスを一瞬にして死に至らしめ、冷凍化した未曾有の大寒波がいかに急激だったか、次のような事実が裏付けている。

その一つは、発見されたマンモスの遺体の肉は鮮度が高く、犬ぞりを曳(ひ)く犬やオオカミだけでなく人間ですら食することができるほどであったという点である。 事実、かつてアラスカ州のフェアバンクスのレストランでは、マンモスステーキをメニューに載せていて、「繊維が多く、霜ふりのようだ」とか「馬か牛の冷凍肉のようである」と書かれた報告書も残されている。

冷凍マンモスの研究のために、自ら冷凍食品技術者にまでなった生物学者のサンダーソンは、「味を損なわずに肉類を冷凍するには、氷点下摂氏30度以下で、しかも非常に急速に冷凍しなければならない」

と述べている。

肉が凍るときには、細胞に含まれている水分やその他の液体が結晶となるが、冷却の速度が急速であればあるほどその結晶は小さく、鮮度が保たれるからである。

マンモスのように全身を厚く体毛で覆われた巨大動物を、瞬間フリーザーで凍らせるには、零下100度以下の凄まじい寒気が必要である。

また、マンモスの体の内部、特に胃は死後もしばらく暖かいので、そのくらいの温度で急速冷凍されない限り、食べ物と一緒に、胃そのものが腐敗してしまう。

サンダーソンの考えを裏付けるように、ジョン・ホワイトも次のように述べ、シベリアで見つかった牙の状態が、短期間での気候の激変の証明であるとしている。

ランゲルという旅行者は、シベリアの北部の象牙は「アフリカの象牙と同じくらい白くて新しい」と報告したということである。 確かに、牙が腐って使い物にならないようであれば、象牙業者は見向きもしなかったに違いない。

ランゲルの言うように、牙が十分役に立つ状態であるということは、急速に凍り付いた証拠である。 またリチャード・リデッカー教授が1899年、スミソニアン研究所に報告したように、もし普通の状態で野ざらしになっていたら、象牙の質はすぐに低下したに違いない。

また、冷凍マンモスのペニスが勃起状態であった点に着目したのは、超古代世界やUFOなどについて独自の考えを展開し、数多くの著書を持つ超常現象研究家の飛鳥昭雄氏である。 彼は著書『アスカ・ファイル』の中で、驚異的な大寒気が、信じがたいほどの速さでシベリアの地を襲ったはずだという見解を示し、その根拠を次のように述べている。

マンモスは寒さで凍え死んだのではない。 摂氏マイナス100度以下の殺人的な超寒気を肺に吸い込み、何呼吸かする暇もなく、最初の一呼吸直後に絶命したのである!

すなわち、最初の一呼吸で超寒気が肺内部に吸い込まれ、無数の微小な肺胞を一瞬にして全て氷結させたのだ。 結露と氷結がほとんど同時に発生した。 それほどの凄まじい寒気だったのである。 そうなれば当然、肺による酸素交換などできようはずもない。

マンモスは、瞬時にショック状態で死に至り、そのまま窒息状態で死亡したということなのだ。 そういう場合、窒息死特有の現象が体に現れるが、ベレゾフカ河畔の冷凍マンモスのペニスが、勃起状態だったことがそれを証明している。 窒息死の場合、雄はペニスを勃起させたまま死亡するからだ。

同時に、ペニスが勃起状態だったことは、その直前まで生体として生きていたことを証明し、その死が一瞬だったことを示唆している。

それは冷凍マンモスの口と胃に残された、未消化の植物が暗示する意味とも共通し、これは当時の状況を物語ると共に重要な物的証拠でもあるのだ。

温暖なシベリアでキンポウゲを食するマンモスを、マイナス100度という驚異的な超寒波が突如として襲い、彼らを一瞬にして冷凍化してしまったことが、おわかりになられたであろう。

・・・<抜粋終了>・・・

|

ドランヴァロさんは、こうした地殻の急激な移動は地球の地軸の歳差運動に関係しているといいます。 2万6千年で1周する歳差運動ですが、半分に分かれていて1万3千年が男性的で残りの1万3千年が女性的だといいます。 そして2012年12月21日は、その男性的な歳差運動が終わる日で、これから女性的な歳差運動が始まるのだそうです。

そしてその変わり目の時期に地殻の急激な移動が起こったといいます。 今から1万3千年前はアトランティス大陸を海中に沈めるほどの地殻変動が起こったし、それから1万3千年前も同じようなポール・ワンダリングが起こったといいます。 そのどちらもわずか20時間で完了するという、劇的な大変動だったといいます。

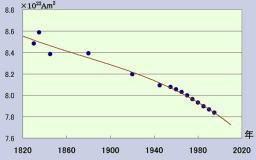

ドランヴァロさんの主張は、ポール・ワンダリングの原因は地球磁場の減少です。 良く知られているように、地球磁場は減少を続けており、その度合いは加速している状態です。 以下は気象庁から引用したグラフです。

地心双極子(地球磁場を棒磁石と見なした磁力)の減少

ここから私の仮説を紹介します。

私は前回のポール・ワンダリングが20時間という極めて短い時間で完了したけれども、今回は10数年という長い期間で起こるのではないか。 そしてポール・ワンダリングは、すでに始まっている可能性があると考えています。

その理由ですが、「ヤスの備忘録」さんの2010年11月3日の記事に、カナダ北部のイヌイットの興味深い証言が載っているので、その部分を紹介します。

「われわれは5歳ぐらいになると、毎日朝起きるとすぐに外に出て天気を確認するように親から言われて育った。 だがいま空を見ると、太陽は本来沈むべき位置からなんキロもずれた位置に沈んでいる。 さらに、夜空の星の位置も本来あるべき場所とは大きく異なっている」

|

こうした証言は日本でもあるようです。 「ヤスの備忘録」さんではいくつか紹介されていますが、以下はその1つです。

http://naturalism9923.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/post-e9fa.html

もちろんNASAを含め、地軸が移動していることを今の科学界は全面否定しているようです。 ただその否定の度合いが、妙に強硬であるところに不自然さを感じてしまいます。 ドランヴァロさんによると、ある科学者が、25年以内に磁極が逆転するとインターネットで発表したら、11日後に政府によってそのサイトを閉鎖されてしまったそうです。 さらにその科学者は半年後に、「地球の磁気がものすごく落ちているので、この状態ならいつポールシフトが起こってもおかしくない」と発表したら、また政府から閉鎖されてしまったそうです。 私はわざわざ政府がサイトを閉鎖するという行為に、大いに興味をそそられます。 政府として絶対に国民に知らせてはならない事実があると思ってしまいます。

私は、ポール・ワンダリングは起こっているのだけども、その変化が現時点ではあまりにもわずかなので、科学者は無視することができる。 しかし数年たってその動きが加速してくると、科学者も認めざるをえなくなるのではないかと予想しています。

私は、ポール・ワンダリングが起こっている可能性を述べましたが、これによって人々を恐がらせたいわけではありません。 巨大地震や火山の噴火といった天災の予言は、ネガティブな印象を人々に与え、さらに恐怖を煽って事態を悪化させるという意見があります。 そういう一面はたしかにあると思いますが、自然の大災害をネガティブと捉えるか、ポジティブと捉えるかは、個々の人々の自由であると私は考えます。 (人為的な地震兵器で起こった地震でない限りは)地震にしろ火山の爆発にしろ、周期的に繰り返される自然の営みの一つと言えます。 私達は、そういった巨大な地殻変動が起こったときに、何が起こっているかわからず恐怖に陥るよりも、事前に最大限の備えを講じる人々の叡智を信じたいと思います。

ドランヴァロさんが、2009年1月号の『anemone(アネモネ)』で語っている部分を抜粋します。

「この地球の変化は、1万3千年前にアトランティスが沈んだ時と同じものです。 この時は、何が起きているのかわからないという恐怖によって、たくさんの人が死んだので、今度はその情報を出していくのです。 恐れることはありません。 これから来る変化は、素晴らしい贈り物です。 私たちは死なないばかりか、高次への意識へと進化するチャンスなのです」

もしこの変化が20時間で起こるとしたら、凄まじい破壊が起こるのは避けられないと思います。

しかしこの変化が十数年で起こるゆっくりとしたものであるならば、人類は破壊を最小限に抑えて、充分に対処していけると思うのです。

|